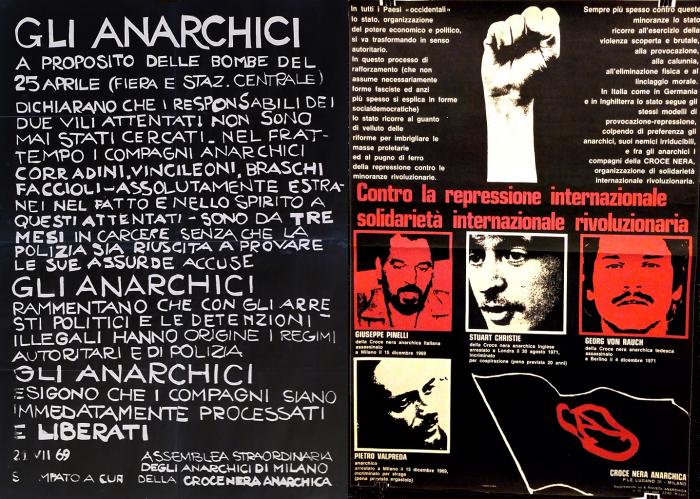

The Crocenera anarchica [Anarchist Black Cross] in Milan was founded in March 1969 by militants of the Gruppi Anarchici Federati (GAF) [Federated Anarchist Groups], at the time one of three Italian national federations (which later self-dissolved in January 1978, see self-dissolution document). While the initial idea was to establish an international solidarity network, particularly to help the anti-Francoist struggles in Spain, the very year 1969 saw the beginning in Italy of what is called the “season of bombs”. The CN was thus forced to turn its attention primarily to domestic issues because the Italian anarchists, particularly in Milan, were being arrested for a series of devastating bombing actually carried out – as would later be ascertained – by neo-fascist groups.

The basic idea that prompted GAF to set up a structure like the CN relates to the need to support militant activity at a time of extraordinary social ferment, with a structure conceived as a "service" dedicated to monitoring the repressive strategies deployed by the police apparatus precisely to counter that ferment. Infiltration and provocation tactics were extremely invasive at the time, as later historical investigations have shown. Moreover, the state security apparatuses were still largely run by the same officials appointed during the Fascist era. Not only did this entail a special emphasis on part of the CN on countering these borderline illegal repressive strategies, but also an activity – both public and clandestine – that ran parallel to political militancy, without ever superseding it.

Here we provide a brief historical overview of CN, written by Nico Berti in 2016, highlighting the rationale behind its establishment and its activity during the period 1969-1973. Many materials produced by CN have can be found on the Centro Studi Libertari’s website (www.centrostudilibertari.it), and in particular its Bollettino informativo [Information bulletin], which played an essential role in the great counter-information campaign –which would later see the contribution of the entire Italian left – that succeeded in unveiling and stopping the coup plots hatched by branches of the Italian state in close association with right-wing subversive forces.

CN disbanded in 1973 as the peak of the so-called “strategy of tension” – that began in the late 1960s – had subsided and a new political phase was about to open in Italy, characterized by the presence of armed formations modeled on the military and top-down structure of the Red Brigades. The same denomination would be taken up years later by other anarchists, but the history of this later initiative is different in form and content from that of the Crocenera presented here.

A brief history of Crocenera anarchica (1969-1973)

by Nico Berti

The founding of the Crocenera anarchica in Milan must be put in a historical context that saw an enormous escalation of the political conflict towards a "military" course; an escalation that smothered any other initiative, such as that, for example, aimed at initiating a fruitful dialogue with some politicized strata of the Milanese working class, as Amedeo Bertolo recalls:

[At the beginning of 1969, the Ponte della Ghisolfa anarchist circle] gave hospitality to Comitati Unitari di Base (CUB) [United Base Committees, autonomous workers and students’ grassroots organizations, operating in conflict with institutional unions]; meetings and contacts with them, which had barely begun, were abruptly interrupted by the Piazza Fontana bombing and the death of Giuseppe Pinelli, who was the main interlocutor[1].

We have to mention the absolutely decisive role played by Crocenera anarchica in 1969-70, whose counter-information activity during these two years absorbed almost all militant effort, especially on the part of the Milanese anarchists. In all cases it should be emphasized that the CN was born before the fascist attacks [that would strike throughout Italy], demonstrating the beneficial insight of those who fostered the initiative.

Amedeo Bertolo still aptly recalls:

In March 1969 Giuseppe Pinelli was, with me and Umberto Del Grande [and later also with Enrico Maltini and Ivan Guarnieri], one of the promoters of another singularly timely initiative: the Crocenera anarchica. Crocenera's initial intention was to disseminate information about anti-anarchist repression around the world and in particular to organize aid to the libertarian victims of Spanish fascism. But just as we were preparing the first Bulletin, the arrest of a number of anarchists falsely accused of the April 25 bombings that same year turned our attention to Italy, to the legal and political defense of those arrested and to the ploy of provocation and repression carried out by the State apparatus [and, in particular, by specific brances of the secret services]. A ploy duly documented and denounced in the making over the four issues of the bulletin that came out between April and December. We organized street demonstrations, wrote and shouted that the continuous provocations, that the repeated attacks roughly passing as pseudo-anarchist were part of an ongoing strategy about "something more serious." We posited a "state massacre," we sensed a "strategy of tension". That massacre took place and it also killed Pinelli[2].

The Crocenera anarchica took its name and intentions from the Anarchist Black Cross recently formed in London by Stuart Christie, which in turn took its name from an organization supporting persecuted Russian anarchists in the early twentieth century. The first issue of the Bulletin read: the purpose of Crocenera is to establish: “a network of entities of revolutionary self-defense and international solidarity”[3]. Therefore, it differed from the already existing Comitato Nazionale Pro Vittime Politiche (CNPVP) [Political Victims National Aid Committee], which acted on the level of practical assistance to imprisoned anarchists. While the CNPVP had a national character, the Crocenera was both local and international, with a diversification of activities, such as the dissemination of counterinformation within and outside the anarchist movement. Thus, “pro-Spanish” action was at first complemented by, and then almost completely replaced by, anti-repressive action in Italy, consisting not only in material support of different kind to those arrested, but also and above all in organizing various kinds of demonstrations to raise public awareness, with the prompt and precise response given to the slanders spread by the police and their spokesmen.

The publication of an internal Bulletin mainly addressed to the anarchist movement, which counted nine issues, periodically enabled interested militants to learn about police and government strategy of repression and the activities of Crocenera anarchica itself. The specific work of the CN proved particularly useful after the bombings in Milan and Rome on December 12, 1969. Contact with the defense lawyers of the many imprisoned militants, communiqués and press conferences were the main features of the organization's outward activity.

The first issue of the Bulletin (printed in June 1969) denounced a “dangerous resurgence of police repression”. This was evidenced by the fact that the April 25 attacks proved to be “qualitatively different from all the anarchist attacks of the past two decades”[4]. The same assessment was then made three months later on the occasion of the train bombings [August 1969]. The press release issued on August 9 by the militants of Circolo Ponte della Ghisolfa clearly stated that these bombings were the work of fascist provocateurs[5].

Throughout 1969 the Crocenera promoted various demonstrations in Milan, as well as forming a Comitato di difesa e di lotta contro la repressione [Defence and Fight Against Repression Committee][6], to be expanded the following year with the involvement of the entire organized anarchist movement[7]. During the same year, claims continued to be made that the attack on the anarchists was a prelude to a larger attack on the entire progressive and revolutionary camp, but it is worth noting that all this unrest promoted by the Crocenera and a few other militants had almost no serious audience within the left, which only took action after the December 12 massacre. [8].

The Crocenera, however, promoted demonstrations not only in Milan, but in many other Italian cities: thus on September 25 in Rome a group of anarchists began a hunger strike; in early October there were demonstrations in Venice, Naples, Reggio Calabria and other parts of Italy. Demonstrations were also organized in Frankfurt and Paris[9].

At the same time, in July 1970, Crocenera edited the publication of the book Le bombe dei padroni [The masters’ bombs][10], also organizing the distribution, in many large and small cities, of the documentary on the hypotheses on Pinelli’s death, made by the Comitato dei cineasti contro la repressione [Filmmakers against Repression Committee]; it also organized the tour and lectures held in many Italian cities by the anarcho-syndicalist Miguel Garcia Garcia (November-December 1970), who had just been released after 20 years in Francoist prisons.

[Between 1970 and 1973] other mass initiatives would be held as the counter-information campaign (which at this point involved the entire democratic public opinion) went on to publicly reveal the coup plots hatched by branches of the State apparatus, proving that what the Milanese anarchists said just a week after the bombings was irrefutable: “la strage è di Stato” ["the massacre is the State’s doing"] [11].

[excerpt from Giampietro N. Berti, Contro la storia. Cinquant'anni di anarchismo in Italia (1962-2012), Biblion Edizioni, Milano 2016]

![]()

[1] From a letter by Amedeo Bertolo to Sergio, in Fondo GAF, CSL/AGP.

[2] A. Bertolo, Éloge du cidre, in L’Anarchisme en personnes, Lyon 2006, p. 172 [Italian edition : Elogio del sidro, in Pensiero e azione. L’anarchismo come logos, praxis, ethos e pathos, Quaderni del Centro Studi Libertari, Milano, 2018].

[3] Editoriale, “Crocenera anarchica”, Milan, year I, issue 1 (June 1969) (mimeographed), in Fondo Gaf, CSL/AGP.

[4] Editoriale, “Crocenera anarchica”, Milan, year I, issue 1 (June 1969) (mimeographed), in Fondo Gaf, CSL/AGP.

[5] “Crocenera anarchica”, Milan, year I, issue 2 (August 1969) (mimeographed), in Fondo Gaf, CSL/AGP.

[6] Editoriale, “Crocenera anarchica”, Milan, year I, issue 1 (June 1969) (mimeographed), in Fondo Gaf, CSL/AGP.

[7] Appello per la costituzione di un comitato politico-giuridico di difesa, a tutti i livelli, dei giovani anarchici detenuti, firmano FAI, GIA, GAF [An appeal for the establishment of a political-legal committee to defend, at all levels, the detained young anarchists, signed by the three main italian anarchist federations]: “Umanità Nova”, 16 maggio 1970.

[8] “Crocenera anarchica”, Milan, year I, issue 3 (October 1969) (mimeographed), in Fondo Gaf, CSL/AGP.

[9] “Crocenera anarchica”, Milan, year I, issue 4 (December 1969) (mimeographed), in Fondo Gaf, CSL/AGP. Editoriale, “Crocenera anarchica”, Milan, year II, issue 6 (May 1970) (mimeographed), in Fondo Gaf, CSL/AGP.

[10] Crocenera anarchica, Le bombe dei padroni, processo popolare allo Stato italiano nelle persone degli inquirenti per la strage di Milano [The masters’ bombs, a people’s trial of the Italian state through the investigators for the Milan massacre], Catania 1970.

[11] Precisazioni del gruppo anarchico Ponte della Ghisolfa di Milano. Conferenza stampa sugli attentati. Risposta a Ivo della Savia [Clarifications from the Ponte della Ghisolfa anarchist group in Milan. Press conference on the bombings. Response to Ivo della Savia], “Umanità Nova”, March 21, 1970; Contro processo anarchico a Milano per gli attentati [Anarchist counter-trial in Milan over bombings], “Umanità Nova”, May 9, 1970.